जात न पूछो काफिर की

बलबीर पुंज

जात न पूछो काफिर की

जात न पूछो काफिर की

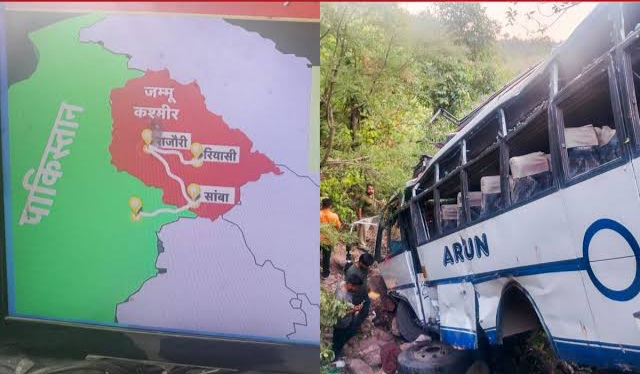

एक महीने में यह कॉलम फिर से कश्मीर की ओर लौट रहा है। गत रविवार (9 जून) को जम्मू-कश्मीर के रियासी में जिहादियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया। बस में ड्राइवर-कंडक्टर सहित 45 लोग सवार थे। इस हमले में दो वर्षीय बच्चे सहित 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोली चलाते समय आतंकियों का टार्गेट हिंदू थे। उन्होंने हमले से पहले बस रोककर ड्राइवर, कंडक्टर या किसी यात्री से यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। वह तो ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई वरना हो सकता है वे यात्रियों को एक-एक करके गोली मार देते या कुछ को अगवा कर लेते, जैसे इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने वीभत्स आतंकी हमले में किया था।

इस हमले की टाइमिंग भी ध्यान देने जैसी है। यह हमला उन्होंने तब किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले थे। कई अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भारत आए हुए थे और विश्व का ध्यान भारत की ओर केंद्रित था। स्पष्ट है कि जिहादियों की इस कायराना हरकत का उद्देश्य सिर्फ निहत्थे हिंदुओं पर हमला करना नहीं था, बल्कि वे भारत की छवि खराब करने से लेकर उस सकारात्मक परिवर्तन को भी चुनौती देना चाहते थे, जो शेष भारत धारा 370-35ए के संवैधानिक क्षरण के बाद जम्मू-कश्मीर में अनुभव कर रहा है।

हालिया आतंकी हमले के संदर्भ में तीन बातें उल्लेखनीय हैं। पहली— पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों की ‘काफिर-कुफ्र’ की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। दूसरी— भारत-विरोधी शक्तियां जम्मू-कश्मीर में आमूलचूल विकास, परिवर्तन के साथ लोकतंत्र की बहाली से बौखलाए हुई हैं। अगस्त 2019 के बाद इस क्षेत्र में आतंकवादी-अलगाववादी और पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। यह इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि घृणा की फसल को पाकिस्तान से मजहबी खाद-पानी नहीं मिल रहा है। तीसरी— जिहादियों के लिए प्रत्येक हिंदू ‘काफिर’ है, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो या जनजाति समाज का। इसलिए जब सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी बस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाईं, तब वे किसी भी श्रद्धालु की जातिगत पहचान या फिर उनकी माली-हालत के बारे में नहीं जानना चाहते थे।

रियासी में जिहादी हमले के समय मैं परिवार के साथ कश्मीर में था। यहां हुई प्रगति, अन्य विकास कार्य और वादी में तुलनात्मक शांति प्रशंसनीय है। श्रीनगर की रौनक देखते ही बनती है। बाजार गुलजार है। जिहादी उपक्रम के बाद वर्षों पहले घाटी छोड़कर गए कश्मीरी हिन्दू काफी बड़ी संख्या में वापस लौट चुके हैं। तीन दशक से अधिक के लंबे अंतराल के बाद नए-पुराने सिनेमाघर भी संचालित हो रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस परिवर्तन में प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बहुत उपयोगी और महती भूमिका निभाई है। इस बदलाव से देश का स्वघोषित सेकुलर वर्ग हक्का-बक्का है।

रियासी आतंकवादी घटना पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है, “यह कोई अचरज की बात नहीं है कि आतंकी हमला हुआ है… इस बंदूक को शांत करने के लिए एक बातचीत का वातावरण बनाना होगा और इसके लिए दोनों देशों को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी…।” क्या उमर को सच में लगता है कि पाकिस्तान से बात करके कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो सकता है? क्या यह सच नहीं कि वर्ष 1963 से लेकर 2021 तक भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर घाटी के अलगाववादियों के साथ राजनीतिक पक्षकारों से पांच बार वार्ता हो चुकी है? क्या किसी भी सरकार का उन लोगों से बात करना उचित है, जो सिर्फ गोली की भाषा बोलते और समझते हैं? 25 जनवरी 1990 को भारतीय वायुसेना के चार जवानों की सरेआम हत्या करने वाले यासीन मलिक को वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमनोहन सिंह ने वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया था। क्या इससे कश्मीर की तत्कालीन संकटमयी स्थिति में कोई सुधार आया? जिस कश्मीर में वर्ष 2019 से पहले भारतीय सेना के जवान भी स्वयं को सुरक्षित नहीं मानते थे, वहां आज साधारण नागरिक भी सुरक्षित अनुभव करते हैं। यह बदलाव किसी वार्ता के कारण नहीं, बल्कि ‘गोली का उत्तर गोली से देने’ की नीति का परिणाम है।

सच तो यह है कि उमर अब्दुल्ला को घाटी में अमन-चैन से कोई सरोकार नहीं है। वे अप्रत्यक्ष रूप से उस विभाजनकारी और संकीर्ण राजनीति को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उनके घोर सांप्रदायिक दादा शेख अब्दुल्ला ने 1931 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वापस घाटी लौटकर की थी। कालांतर में उसी राजनीतिक दृष्टिकोण को उनके पुत्र फारूख़ अब्दुल्ला और अन्य मानसबंधुओं (उमर-मुफ्ती परिवार सहित) ने आगे बढ़ाया है।

यूं तो कश्मीर 14वीं शताब्दी से जिहादी दंश झेल रहा है। परंतु बात यदि स्वतंत्रता के बाद की करें, तो घाटी के निर्णायक इस्लामीकरण की शुरुआत 1948 में हुई थी। तब पंडित नेहरू अपनी व्यक्तिगत खुन्नस के कारण जम्मू-कश्मीर के सेकुलर महाराजा हरिसिंह को कश्मीर से अपदस्थ कर मुंबई में रहने को विवश कर चुके थे, जहां 1961 में उन्होंने अंतिम सांस ली। भले ही घाटी में शेख अब्दुल्ला ने लोकतांत्रिक ढंग से ‘प्रधानमंत्री’ की शपथ ली थी, परंतु उन्होंने शासन किसी एक मध्यपूर्वी शेख की तरह चलाया। उनके कार्यकाल में घाटी के भीतर इस्लामीकरण के जो बीज बोए गए, वह उनकी मृत्यु के बाद विषबेल बन गए। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम— देश 1980-90 के दशक में इस्लाम के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और उनके पलायन के रूप में देख चुका है।

कश्मीर में आतंकवादी हमलों का एक लंबा इतिहास है। बेशक, रियासी, कठुआ और डोडा में जिहादी हमला अंतिम नहीं होगा। इस्लामी कट्टरवाद के विरुद्ध भारत को यह सांस्कृतिक युद्ध हर हाल में जीतना होगा। यह काम केवल सेना-पुलिस नहीं कर सकती, इसमें सबका सहयोग चाहिए। ऐसे प्रत्येक आतंकी हमले के बाद हमारा मंत्र वही होना चाहिए, जो महाभारतकाल में श्रीकृष्ण द्वारा मिले श्रीमद्भगवद्गीता संदेश के बाद अर्जुन का था— ‘न दैन्यं, न पलायनम्’। अर्थात्— न कभी असहाय होना और न ही कभी भागना।

(हाल ही में लेखक की ‘ट्रिस्ट विद अयोध्या: डिकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया’ पुस्तक प्रकाशित हुई है)