विलक्षण हैं हमारे सूर्य मंदिर

प्रशांत पोळ

विलक्षण हैं हमारे सूर्य मंदिर

विलक्षण हैं हमारे सूर्य मंदिर

सूर्य शब्द में ही गूढ़ता भरी हुई है। इक्कीसवीं सदी का एक चौथाई हिस्सा समाप्त हो रहा है, फिर भी सूर्य का आकर्षण और सूर्य संबंधी ज्ञान / अज्ञान, आज भी वैसा ही है, जैसा हजारों वर्ष पहले था..!

मानव जाति की उन्नति और उत्क्रांति के काल में विश्व के लगभग सभी समूह प्रकृति को पूजते थे। दक्षिण अमेरिका की इन्का / माया संस्कृति हो या ग्रीक और इजिप्शियन सभ्यता हो या रोमन, हिंदू और चीनी परंपरा… इन सभी सभ्यताओं में और इन सभी स्थानों पर, प्रकृति पूजन के साथ सूर्य की भी पूजा होती थी। उस प्रारंभिक काल में तत्कालीन मानव जाति को यह समझ में आया होगा, कि हमें मिलने वाली ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। दिन और रात, ऋतु और मौसम में बदलाव भी सूर्य के कारण होते हैं। इसलिये अलग – अलग नामों से, अलग – अलग पद्धति से, सूर्य देवता की उपासना सब जगह होती रही। यूरोपियन्स ने इन प्रकृति पूजकों को ‘पेगन’ कहा। यह उनको तुच्छ और हीन समझने व बताने वाला शब्द था।

भारत में भी सूर्य की उपासना अनादि काल से हो रही है। यजुर्वेद मे एक सूक्त है- ‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ (7/42)।

अर्थात, सूर्य को सभी जड़, चेतन पदार्थों की आत्मा कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में ‘सूर्य सूक्त’ या ‘मित्र सुक्त’ शीर्षक से कुल 17 श्लोक हैं। भारत में होने वाली सूर्य पूजा केवल किसी अनाकलनीय प्रकृति भगवान की पूजा नहीं है, यह सूर्य के सभी तत्वों और गुणधर्म की जानकारी होते हुए की गई उपासना है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 527 से 599 सूक्त, सूर्य के वर्णन करने वाले सूक्त हैं। सूर्य की किरण सप्तवर्णी (सात रंग के) होती है, इसमें ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिए भारत में प्राचीन समय से सूर्यदेवता के जो मंदिर हैं, उनमें यह वैज्ञानिक जानकारी कूट-कूटकर भरी है। उसमें से कुछ ही हम ‘डीकोड’ कर सके हैं। बाकी बची हुई प्रचुर जानकारी, अभी भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है।

भारत की इस सूर्य पूजा परंपरा को प्राचीन समय में अनेक देशों ने अपनाया। सूर्य का संस्कृत में नाम है ‘मित्र’। हमारे बारह सूर्य नमस्कारों का प्रारंभ ही ‘ओम मित्राय नमः’ से होता है। सूर्य का यह ‘मित्र’ नाम, इजिप्शियन संस्कृति से लेकर यूरोप तक, कई स्थानों पर मिलता है। जर्मनी में फ्रॅन्कफर्ट के पास ‘झालबर्ग’ नाम के रोमनकालीन किले में एक संग्रहालय है। उसमें पहली / दूसरी सदी के सूर्यदेवता की प्रतिमा में, सूर्य के लिए, ‘मित्रा’ शब्द का प्रयोग किया गया है। मित्रा या सूर्य इस शब्द का और उस देवता के पूजा का संबंध भारत के साथ स्पष्ट रूप से दिखाया है।

प्राचीन समय में विशाल, एकसंघ और अखंड भारत में सूर्य के अनेकों मंदिर थे। बाद में इस्लामी आक्रामकों की ‘बुत शिकन’ मानसिकता के कारण इनमें से अधिकांश मंदिर गिरा दिए गये। ध्वस्त कर दिए गये। उनमें से कुछ ही मंदिरों का पुनर्निर्माण हो सका।

जिस सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर का उल्लेख इतिहास में आता है, वह आदित्य सूर्य मंदिर आज के पाकिस्तान के मुलतान में है। इस सूर्य मंदिर का उल्लेख ग्रीक सेनानी ‘एडमिरल स्कायलेक्स’ ने किया है। एडमिरल स्कायलेक्स, ईसा पूर्व वर्ष ५१५ में इस क्षेत्र मे आया था। उन दिनों मुलतान यह ‘काश्यपपूर’ इस मूल नाम से जाना जाता था। यह मंदिर कम से कम, 5000 वर्ष पुराना होगा, ऐसी मान्यता है। उसके बाद आये चीनी प्रवासी ह्युएन त्सांग ने वर्ष 641 मे इस मंदिर को भेंट दी। वे लिखते हैं, _’यह आदित्य मंदिर अत्यंत भव्य और विपुलता से भरा हुआ है। इसमें सूर्य देवता की प्रतिमा सोने की बनी हुई है। वह मूल्यवान और दुर्लभ रत्नों से अलंकृत है।’_

आगे चल कर अल् बिरूनी नामक अरबी इतिहासकार ने अपनी ग्यारहवीं सदी में की गई मुलतान यात्रा में इस मंदिर का उल्लेख किया है। आठवीं सदी में, अर्थात, वर्ष 712 में उम्मयाद साम्राज्य के तत्कालीन खलिफा ने, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पर आक्रमण करने भेजा। इस मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को इस युद्ध में परास्त करके, मुलतान समेत लगभग पूरा सिंध प्रांत अपने अधिपत्य में ले लिया। तब उसके ध्यान में आया कि मुलतान का आदित्य मंदिर और उसके आसपास लगने वाला यह बाजार उसकी कमाई का बड़ा साधन बन सकता है। इसलिये उसने यह मंदिर तोड़ा नहीं, वैसे ही रहने दिया। इस मंदिर से मिलने वाला राजस्व, उसके लिए मोटी तगड़ी कमाई था। बाद में जब आसपास के क्षेत्र के हिंदू राजा मुलतान पर आक्रमण करके मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ने आते थे, तब यह कासिम धौंस देता था, कि _’मुलतान पर आक्रमण करोगे तो याद रखो, तुम्हारा आदित्य सूर्य मंदिर मैं ध्वस्त कर दूंगा।’_

उस समय इस सूर्य मंदिर की प्रसिद्धि इतनी जबरदस्त थी, कि यह मंदिर ध्वस्त ना हो इसलिये हिंदू राजा मुलतान पर आक्रमण करने से डरते थे। अर्थात, इस आदित्य मंदिर को बंधक रख कर, मोहम्मद बिन कासिम ने अनेक वर्षों तक बिना युद्ध किये समूचे सिंध प्रांत पर राज किया।

सन् 1026 में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त किया। ऐसा कहते हैं, इस मंदिर में सूर्य के बारे में अनेक रहस्यमय जानकारी विविध मूर्तियों और विशिष्ट रचनाओं द्वारा दर्शायी गयी थीं। ‘सांब पुराण’ मे इस मंदिर का उल्लेख है।

आज के हमारे खंडित भारत में भी अनेक छोटे – बड़े सूर्य मंदिर हैं। यह सूर्य मंदिर, हमारे पुरखों को सूर्य सृष्टि के संबंध में जो जानकारी थी, वो हमारे सामने रख रहे हैं। इन मंदिरों में, पूर्व दिशा में ओडीशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, उत्तर में जम्मू-काश्मीर स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर, और पश्चिम में गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, तीनों एक त्रिकोण बनाते हैं।

इनमें से जम्मू-कश्मीर राज्य में अनंतनाग के पास स्थित ‘मार्तंड सूर्य मंदिर’ आठवीं सदी में, वर्ष 764 में बनाया गया था। कार्कोट वंश के चंड प्रतापी राजा ‘ललितादित्य मुक्तापीड’ ने इस मंदिर का निर्माण किया। इसके लिये ललितादित्य ने कश्मीर की उंचाई पर स्थित ऐसी समतल भूमि का चयन किया, जहां से पूरा प्रदेश अच्छे से दिख सके। अत्यंत भव्य ऐसे इस सूर्य मंदिर में, अनेक खगोलशास्त्रीय घटनायें और सूत्र उकेरे गये थे।

लेकिन पंद्रहवीं सदी के प्रारंभ में, सिकंदर शाह मिरी इस क्रूरकर्मा अफगान शासक ने यह मंदिर ध्वस्त किया, ढहा दिया। इस कारण, बड़े पैमाने पर खगोलशास्त्रीय इतिहास भी मंदिर के मलबे में दब गया।

गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर उसके बाद बनाया गया मंदिर है। वर्ष 1026 – 27 में, आज के गुजरात के मेहसाणा जिले में, चालुक्य राजवंश के भीम राजा (प्रथम) ने इस मंदिर का निर्माण किया। हो सकता है, कि इस जगह पर कोई छोटा सूर्य मंदिर रहा हो और राजा भीम (प्रथम) ने भव्य रूप से उसका पुनर्निर्माण किया हो। उन दिनों, पुष्पावती नदी के किनारे का यह स्थान, खगोलशास्त्रीय दृष्टि से सटीक था, इसलिये इस जगह का चयन किया गया। रहस्य से भरा मंडप, सभा मंडप और बीचोंबीच पानी का कुंड, ऐसी इस मंदिर की रचना है। यह मंदिर पूर्वाभिमुख है।

इस मंदिर की विशेषता यह है, कि यह कर्क रेखा पर स्थित है। इस मंदिर के अक्षांश – रेखांश हैं- 23″ 58′ – 72″ 13′.

आज से एक हजार वर्ष पूर्व, उस जमाने के मंदिर निर्माताओं ने, ठीक कर्क रेखा पर मंदिर कैसे बनाया होगा, यह एक आश्चर्य है..!

इस मंदिर के गर्भगृह की रचना ऐसी है कि, दिन और रात जब समान होते हैं, उस दिन, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य विषुवृत्त को पार करता है, तब सूर्य की पहली किरण, गर्भगृह की सूर्य प्रतिमा को प्रकाशित करती है। वैसे ही, वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात जब होती है, तब इस मंदिर की छाया नहीं होती। (अभी इस मंदिर में सूर्य देवता की मूर्ति नहीं है)। मंदिर पर अनेक प्रकार की मूर्तियां और आकृतियां उकेरी गयी हैं। इसमें सूर्य मालिका और पंच महाभूतों का (वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल) संबंध (relation) बताया है। यह मंदिर 52 स्तंभों पर खड़ा है। ये स्तंभ, वर्ष के 52 सप्ताहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के त्रिकोण का तीसरा मंदिर है, ओडिशा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तुलना से सबसे नया मंदिर यही है. यह मंदिर बहुत प्राचीन होगा। नौवीं सदी के इस मंदिर के अनेक संदर्भ मिलते हैं। बाद में यह मंदिर भव्य रूप में फिर से बनाया गया होगा।

तेरहवीं सदी के भारत में इस्लामी आक्रांताओं का प्रवेश हुआ था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय ध्वस्त किए थे। परंतु भारत के पूर्व किनारे पर इन आक्रांताओं का आतंक अभी प्रारंभ नही हुआ था। उत्कल प्रांत में अभी भी हिंदू राजाओ का राज था। पूर्ब गांग (रुधी गांग या प्राच्य गांग) राजवंश का राज चल रहा था। इस राज वंश के नरसिंह देव (प्रथम) ने वर्ष 1250 में, समुद्र किनारे, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थापित किया।

कोणार्क का पूर्व में नाम ‘कैनपरा’ था. सातवीं – आठवीं सदी तक यह पूर्वी दिशा के देशों के साथ व्यापार करने वाला एक बंदरगाह था। लेकिन सूर्य मंदिर के कारण इसका नाम कोणार्क हुआ। कोणार्क का अर्थ होता है, कोण + अर्क। संस्कृत में सूर्य को ‘अर्क’ कहा जाता है। इसलिये ‘सूर्य मंदिर के कारण तैयार हुआ कोण’, ऐसा इसका मोटे तौर पर अर्थ होता है।

यह मंदिर अति भव्य स्वरूप में बनाया गया था. आज इस मंदिर के जो भग्नावशेष दिखते हैं, उससे इसके भव्य रूप की कल्पना हम कर सकते हैं। सात घोड़ों के रथ में भगवान सूर्य देवता बैठे हैं, ऐसा इस मंदिर का स्वरूप है और रथ भी कितना बड़ा? तो कुल 24 बड़े पहियों का रथ, 12 – 12 पहिये दोनो तरफ…!

इस रथ को जो सात घोड़े जोड़े हैं, वे सूर्य किरण के सात रंगों का प्रतीक हैं. ऋग्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इन्हें सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक भी मान सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। संपूर्ण मंदिर केवल और केवल पत्थरों से बनाया गया है। कहीं पर भी चूना, मिट्टी का उपयोग नहीं है। ये पत्थर भी कम से कम 35 किलोमीटर दूर से लाये गये हैं। मंदिर में अनेक भूमितीय आकार और आकृतियां बनी हुई हैं। भूमिति, खगोलशास्त्र और अध्यात्म का अद्भुत संगम, सुंदर मिलाप इस मंदिर में दिखाई देता है।

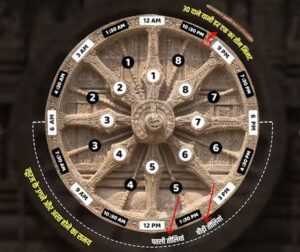

सूर्य मंदिर होने के कारण इसमें खगोलशास्त्र की जानकारी और कुछ बारीकियां दिखती हैं यह स्वाभाविक ही है। मंदिर के रथ में जो 24 पहिये लगे हैं, वे विशेष हैं, उनमें कुछ रहस्यमय अर्थ छुपा है। रथ का पहिया सूर्य घड़ी (Sun Dial) है। दुनिया की यह एक मात्र सूर्य घड़ी है जो वर्टिकल है। दुनिया में अनेक स्थानों पर सूर्य घड़ी है, जो दिन का समय दिखाती है। लेकिन वे सब हॉरिजॉन्टल है। कुछ वर्षों के बाद जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण किये गए जंतर-मंतर में जो सूर्य घड़ी है, वह भी हॉरिजॉन्टल ही है। दिन में, विशिष्ट समय पर सूर्य की जो छाया आती है, उसके अनुसार समय बताने की सुविधा सूर्य घड़ी में होती है।

कोणार्क मंदिर के रथ के पहिये भी ऐसे ही अचूक, सटीक और सही समय दिखाते हैं। इसके हर पहिये मे आठ बड़े आरे (spoke) हैं। ये आठ आरे, दिन के आठ प्रहरों को दिखाते है। कुछ दशक पहले तक, अपने यहां कालमापन के लिये ‘प्रहर’ को इकाई माना जाता था। एक प्रहर तीन घंटों का होता है। लेकिन इन आठ आरीयों के बीचोंबीच एक छोटी सी (पतली सी) आरी होती है. अर्थात एक प्रहर के दो भाग किये हैं। हर भाग डेढ़ घंटे का है, अर्थात नब्बे मिनट का।

इसमें एक और मजेदार बात है। जो आठ छोटे आरे हैं, उन पर तीस मणि, समान अंतर पर लगाए गए हैं। अर्थात, नब्बे मिनट भाग 30 करने पर, एक मणि की कीमत तीन मिनट होती है। मणि भी पूर्णतः गोल आकार के नहीं हैं। इलिप्टीकल हैं। उनकी रचना ऐसी है, कि उन पर पड़ने वाली छाया के अनुसार उनके भी तीन भाग होते हैं। इसका अर्थ, अब इस सूर्य घड़ी के कालमापन की सबसे छोटी इकाई है, एक मिनट।

अब उस पहिये के अक्ष (केंद्र बिन्दु) पर कोई छोटी छड़ी रखने के बाद, उस बारीक छड़ी से, पहिये पर पड़ने वाली सूर्यप्रकाश की छाया से हमें दिन का बिलकुल सही समय मिलता है।

अब यह प्रश्न मन में आता है कि, सूर्य का प्रवास तो छह महीने उत्तरायण और छह महिने दक्षिणायन मे होता है। ऐसी स्थिति मे, कालमापन कैसे होगा? इसलिये रथ के दोनों तरफ पहिये हैं। रथ की दिशा इस प्रकार रखी गई है कि उत्तरायण में एक तरफ के पहिये से समय देखना है, तो दक्षिणायन में दूसरी तरफ के पहिये से।

कितना अद्भुत है यह…..!

775 वर्ष पूर्व, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुशलता से इस सूर्य घड़ी की रचना की है, ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने की दीवार घड़ी में हम समय देख रहे हैं। हमारे पूर्वज कितने परिपूर्णवादी (perfectionist) थे इसका और क्या प्रमाण चाहिये?

कोणार्क के रथों के पहिये से, दिन का समय हम जान सकते हैं, यह भी हमे बहुत बाद में पता चला। कुछ वर्ष पूर्व, एक साधू, एक पतली लकड़ी लेकर रथों के पहियों पर आई हुई छाया से कुछ देख रहा था। उससे लोगों को पता चला कि इससे हम समय देख सकते हैं।

लेकिन यह समय केवल सूर्य के प्रकाश मे ही देखना संभव है। रात का क्या? तो कहा जाता है कि रथ के इन्हीं पहियों में चंद्रमा घड़ी भी छुपी हुई है। इस चंद्र घड़ी का उपयोग करके, रात का समय भी निकाल सकते हैं। सूर्य घड़ी के लिए केवल दो पहिए आवश्यक होते हैं। बाकी 22 पहियों का क्या काम? प्रत्येक पहिये पर की गई नक्काशी अलग – अलग है। दिन और रात के हर प्रहर में लोगों की दिनचर्या क्या होती है, यह उन पर रेखांकित किया गया है। दुर्भाग्य से इस चंद्र घड़ी को ‘डीकोड’ करना, हमें आज भी साध्य नहीं हुआ है। वह अभी तक एक रहस्य ही है।

ये सभी सूर्य मंदिर भारत के विशाल पट पर जिस पद्धति से निर्माण किये गये हैं, वो पद्धति, वो पैटर्न, हमें कुछ बताती है। हमारे दुर्भाग्य से पूर्वजों की यह रहस्यमय भाषा हम आज भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं।

एक उदाहरण देता हूं….

मध्य प्रदेश के सागर जिले में, रहली नाम का एक छोटा गांव है। मराठी भाषिक लोगों के लिए इसका विशेष महत्व है। सागर के गोविंदपंत (खेर) बुंदेला की मृत्यु के पश्चात, खेर परिवार की एक व्यक्ति, लक्ष्मीबाई खेर ने, वर्ष 1790 में, रहली मे विठ्ठल भगवान के एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। इसलिये रहली को, मराठी भाषिक ‘प्रति पंढरपुर’ कहते हैं।

किंतु रहली का महत्व इससे अलग है। इस रहली में, सुनार और देहार नदियों के संगम पर एक छोटा और उपेक्षित प्राचीन सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है, कि कर्क वृत्त पर निर्मित यह मंदिर, मोढेरा और कोणार्क, इन दो मंदिरों के बिल्कुल बीच में बना है। जी हां… एकदम बीचोंबीच। बिल्कुल मध्य में। अक्षांश – रेखांश देखकर हम समझ सकते हैं।

कोणार्क मोढेरा रहेली

19″53′ 23″58′ 23″37′

86″05 72″13′ 79″06′

रेखांश का गणित देखिये।

कोणार्क 86″05′ – मोढेरा 72″13′ = 13″92′

इसको अगर दो से भागित किया, तो उत्तर है, – 6″96′

अब मोढेरा के रेखांश में ये जोड़ें तो,

72″13 + 6″96′ = 79″09′

रहेली के सूर्य मंदिर के ये रेखांश हैं।

अक्षांश – रेखांश को कुछ देर के लिए छोड़ भी दें, तो भी मोढेरा और कोणार्क का वायु अंतर (air distance), या सेना की भाषा में ‘क्रो फ्लाय डिस्टन्स’, निकाला तो हम देखते हैं, कि बिलकुल मध्य में यह रहेली का, उपेक्षित ऐसा छोटा सा सूर्य मंदिर आता है।

हजारों वर्ष पूर्व, हमारे पूर्वजों के पास पृथ्वी की दूरी नापने की क्या पद्धति रही होगी, जिससे इन सूर्य मंदिर की रचना की होगी?

यह सब अकल्पनीय और रहस्य से भरा है। हमारे पुरखों का खगोलशास्त्र का ज्ञान जबरदस्त था। मंदिरों की रचना और मूर्तियों के माध्यम से यह ज्ञान, हमारे सामने रखने का प्रयास भी किया है और हम आधुनिकता का डंका बजाने के बाद भी, अपने प्राचीन ज्ञान एवं विरासत को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं।

(आगामी प्रकाशित ‘भारतीय ज्ञान का खजाना भाग – २’ पुस्तक के अंश)